Da qualche giorno i miei algoritmi mi propongono partite giocate in contesti lunari. I campi hanno rade tribune molto basse, che non coprono i massicci condomini popolari che le circondano. Si vedono alberi e gru, macchine di passaggio, una terra che sembra distendersi piatta verso l’infinito. Pianure di fiumi e campi di grano, che Paolo Rumiz in Trans-Europa Express scrive che “ecciterebbero i conquistatori”.

Su questi campi c’è un ragazzo scapigliato che gioca coi calzettoni a mezza gamba. Staziona sulla fascia sinistra e porta palla con l’esterno destro. Si muove in modo vagamente nevrotico, caracollante, come se stesse per inciampare. Non è un’andatura nuova. Abbiamo già visto quel modo di muoversi, toccare la palla, quell’urgenza ansiosa di portarla: è Kvicha Kvaratskhelia. Mi pare di riconoscere lui, il fenomeno georgiano, in queste azioni ostinate sui campi spelacchiati dell’Europa Orientale.

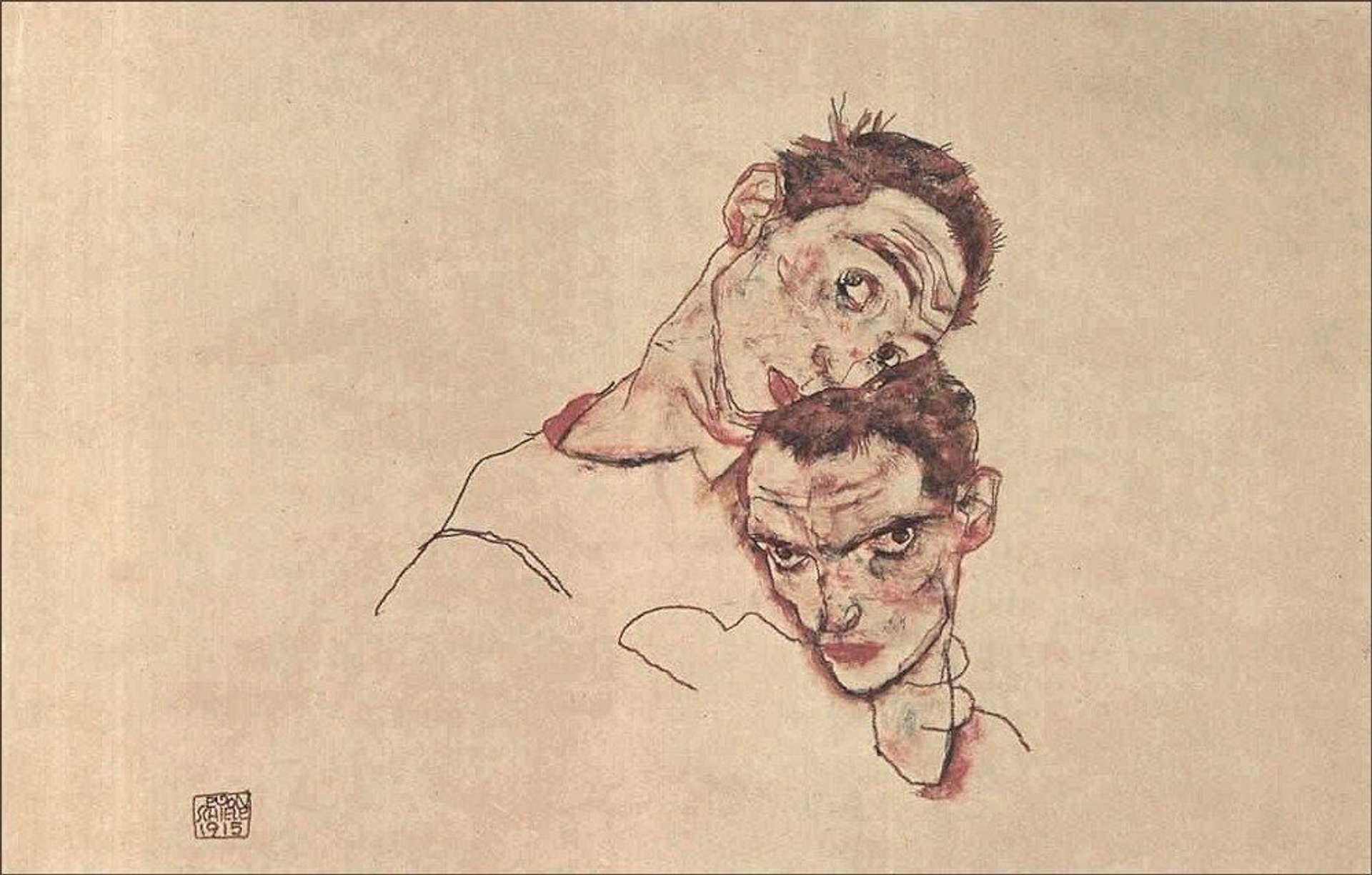

Non è lui, ma è sangue del suo sangue. Suo fratello Tornike ha solo quindici anni, gioca nel suo stesso ruolo, indossa la maglia numero sette e porta i capelli di uno studente di Scienze Politiche. I video del piccolo Kvaratskhelia hanno cominciato a circolare in questi giorni perché sta giocando sotto età nelle nazionali giovanili georgiane. È quasi un uomo, è quasi un giocatore, e soprattutto la somiglianza col Kvaratskhelia grande è straordinaria. Direi che è quasi perturbante, come possono esserlo i gemelli: la stessa manifestazione fisica in due entità diverse. Gli stessi tratti distintivi che costituiscono un’identità, che rendono quella persona proprio quella persona.

In Tornike possiamo riconoscere alcuni vezzi: il modo in cui si porta la palla avanti con l’interno cambiando direzione, i piccoli passi con cui invita il difensore a farsi sotto, il modo in cui la sua testa sembra pendere in avanti durante le finte. Sono piccoli dettagli quasi impercettibili, ma sono proprio questi che ci permettono di riconoscere una persona. Un insieme di vezzi che producono un’esperienza estetica anche negli atleti: il modo in cui Federer si discostava il ciuffo dalla bandana, lo strano rilascio della palla di Steph Curry, la corsa anti-agonistica di Andrea Pirlo in mezzo al campo.

Come è possibile che uno stile di gioco così unico, così peculiare, come quello di Kvaratskhelia, riesca a esprimersi con tanta esattezza in un altro essere umano?

Attenzione, non sto dicendo che Tornike Kvaratskhelia sia forte quanto suo fratello, ma che la sua presenza nel mondo è così simile da rappresentarne una specie di replica. Un sosia calcistico. Infilandogli una maglia del Paris Saint Germain, mettendolo sulla fascia sinistra del Parco dei Principi, forse non ci accorgeremmo della differenza.

Non è così raro tra parenti, che uno giochi in modo simile all’altro. Jobe e Jude Bellingham, Fernando e Federico Redondo, Zinedine ed Enzo Zidane. In controluce a questi casi si può forse indovinare qualcosa su come funzionano la tecnica, lo stile di gioco, il modo in cui ciascun individuo sviluppa il proprio rapporto con i quattro elementi fondativi del calcio - tempo, spazio, sfera, corpi.

Ci può essere un’eredità da padre a figlio, o da fratello a fratello.

Negli anni Novanta la Serie A era infestata da un doppio demone di Piacenza. Filippo e Simone Inzaghi, con i capelli lunghi e un’aria da iene dell’area di rigore. Non avevano movenze identiche, Pippo era più asciutto, nervoso, si muoveva più come un rettile. Eppure non erano semplici da distinguere: in campo provavano a fare le stesse cose, erano animati dalla stessa ossessione. Simone ha avuto un’ottima carriera, ma era impossibile non valutarla alla luce di quella del fratello: abbiamo la sensazione che sia rimasto una versione di Pippo minore, un demone non perfettamente riuscito. È curioso come le due traiettorie si siano invertite specularmente dopo il ritiro, quando i due sono diventati allenatori.

Questa ereditarietà può rappresentare una condanna. Quando attorno al 2015 Enzo Zidane cominciò a giocare le sue prime partite tra i professionisti, guardarlo faceva uno strano effetto. Lo stile di gioco che tanto amavamo in suo padre, e che pensavamo estinto per sempre, continuava a vivere in un altro corpo. Come se quel modo di manipolare il pallone, usare il corpo, fosse parte del corredo genetico dei Zidane, trasmettendosi di padre in figlio come una caratteristica ereditaria. Un fatto di sangue.

Pur senza l’iconica pelata, Enzo indossava la numero dieci del Real Madrid e aveva una capacità speciale di usare entrambi i piedi nei dribbling in spazi stretti. Spostava la palla con la suola di lato o all’indietro, usando il perno per ruotare, prima di un secondo tocco con cui si divincolava. Zidane junior usava il corpo come suo padre, toccava la palla come suo padre. Aveva la stessa propriocezione, lo stesso senso della palla e dello spazio. Solo in una variante depotenziata. C’era meno precisione, meno leggerezza, meno potenza, in quelle deliziose piroette. La maglia numero dieci del Real Madrid era quella del Castilla.

Enzo Zidane ha avuto una carriera dimenticabile. Ha smesso di giocare due anni fa nella terza divisione spagnola senza lasciare tracce nel calcio di alto livello. I suoi video su YouTube allora si tingono di una grana particolarmente malinconica, le movenze simili a quelle del padre sono diventate una condanna, un’illusione, uno scherzo che la natura gli ha fatto. Un’eredità puramente formale, manieristica.

Nel gergo dei videogiochi si utilizza il termine “Regen” per indicare le filiazioni dirette di un certo giocatore nelle epoche successive. Le nostre carriere su Football Manager si spingono verso un futuro in cui i calciatori del presente sono ormai estinti, e il gioco è costretto a produrre delle proiezioni algoritmiche. Nuove identità fittizie. Fabio Bonucci, centrocampista; Marco Totti, attaccante; Alessandro Cannavaro, centrocampista. Di fronte ai “regen” ci sentiamo chiaramente di fronte a una simulazione. Il processo di mimesis che il videogioco ha costruito pazientemente comincia a sgretolarsi, rivelando la natura idiota - involontariamente comica - della macchina. Eppure la moltiplicazione di figli di calciatori a cui stiamo assistendo ha reso il fenomeno più vicino alla realtà. Quando vedevamo Patrick Kluivert rigenerarsi in un nuovo Kluivert, nei videogiochi di inizio 2000, ridevamo inconsapevoli che nel 2025 ce ne sarebbero stati due.

Qualche settimana fa è diventato virale un video di Luca Kakà Jr. Una clip di trenta secondi che racchiude poche azioni, ma sconvolgenti. Kakà Jr. ha le gambe efebiche e si muove con la stessa eleganza slanciata del padre. Traduzione calcistica di Tadzio in Morte a Venezia. Anche qui, sono i dettagli a rappresentare il punctum; a restituirci l’impressione di una resurrezione. Il modo in cui accarezza la palla con l’interno nascondendo la palla, il cambio passo, il modo in cui cerca di rompere le linee passando fra i corpi. Sembra suo padre, è inutile nasconderlo. So che questo tipo di vitalità può danneggiarlo, ma quelle movenze sono un elefante troppo grande per essere ignorato. Quel modo di muoversi - lo sappiamo - non basta a garantirgli una grande carriera, ma solo un po’ di feticismo online. La nostalgia di chi vuole vedere il passato abitare il presente come un fantasma.

Chissà se guardando questi giocatori l’impressione di somiglianza sia solo nostra, prodotta dal delirio da lutto che proviamo per il ritiro del giocatore amato. Da dove viene la smania di paragonare i calciatori l’uno con l’altro, trovare nell’uno le tracce di un altro?

Nel racconto Ligeia di Edgar Allan Poe, il protagonista non riesce a superare il lutto della moglie defunta. Ligeia, appunto, con i suoi capelli corvini, la fronte ampia e pallida e gli occhi grandi. L’uomo si risposa, ma anche la nuova amante si ammala e sul letto di morte Ligeia gli appare di nuovo, coi suoi occhi grandi e i suoi capelli corvini. Non riesce a distaccarsi dall’immagine della donna amata. Il tema del doppio e dell’ossessione, del ritorno dell’amore, è onnipresente nella letteratura gotica; poi è stato ripreso anche dal cinema, per esempio in Vertigo di Alfred Hitchcock. L’idea dell’immanenza dell’anima, o di una certa forma di bellezza che sopravvive alla morte tramite la fissazione, il ricordo delirante, l’allucinazione.

Fernando Redondo si è ritirato dal calcio nel 2004, ma è sembrato ritornare - di nuovo giovane, bellissimo - nel 2022. Lo stesso passo da tanghero, la stessa testa alta, la stessa sensibilità nel colpo di tacco. Il corpo, però, è quello di suo figlio, che non sembra avere né la sua fragilità, né la sua classe.

Questa estate è stato scioccante vedere le immagini di Jobe Bellingham con la maglia del Borussia Dortmund. Il fratello di Jude - del cui talento si vocifera da anni - ha deciso di seguire le orme del fratello. Certo, la somiglianza fisica rafforza l’impressione di quella tecnica, ma il senso del calcio fra i due è davvero molto simile. La qualità nella resistenza al pressing, l’uso di entrambi i piedi nei dribbling, l’attitudine offensiva e un certo gusto per l’appariscenza. Il suo passo elastico. Anche Jobe, però, sembra una emanazione da discount di Jude. Sembra il suo cosplayer, un imitatore, il miglior interprete vivente di Jude Bellingham calciatore. È lì che si nasconde la malinconia: nell’essere uguali ma peggiori, nel non riuscire ad avere la propria identità ma doversi accontentare di essere il riflesso sbiadito di qualcun altro. La sua manifestazione imperfetta. Il dramma, però, è che non scelgono loro di farlo. Quelle movenze sono finite nel loro hardware, in una parte molto profonda del loro essere, molto tempo fa senza che potessero farci qualcosa.

Perché i fratelli o i figli giocano in modo simile? È una domanda che ci porta dritti nell’abisso della questione: dove nasce il talento? Perché un giocatore gioca proprio in quel modo?

Questi casi potrebbero rappresentare una dimostrazione di potenza dei nostri neuroni specchio; quella classe di neuroni che si attiva quando eseguiamo un’azione, ma anche quando vediamo qualcuno eseguirla. Riconoscere dei calchi di sequenze motorie ci permette di imitarle. I neuroni specchio ci permettono di capire il comportamento dell’altro e di riprodurlo. Naturalmente i padri e i fratelli maggiori sono tra i primi modelli di comportamento, e di certo quelli che finiamo a imitare più spesso. Lo facciamo anche senza rendercene conto. Mio padre aveva il vizio di lanciare dei piccoli sbuffi lamentosi mentre si vestiva e si abbottonava la camicia; non glielo vedo fare da tempo, eppure ultimamente mi scopro a lanciare gli stessi micro-sbuffi insopportabili mentre mi vesto.

I neuroni specchio sono uno strumento utilizzato con sempre maggiore consapevolezza nello sport professionistico. Si traduce in esercizi di visualizzazione. In Infinite Jest viene raccontata la vita di questi tennisti che indossano caschi dentro cui viene proiettata l’immagine di Stan Smith colpire dritti all’infinito: gli occhi come spugne che si imbevono di questi dritti perfetti, che colano dentro la parte sepolta degli individui. L’allenatore di Michael Phelps ha spiegato che la visualizzazione funziona come una specie di inganno che facciamo al nostro cervello: dopo aver visualizzato qualcosa, la mente non saprà più distinguere tra la realtà visualizzata e quella empirica, esteriore.

Tornike Kvaratskhelia ha guardato suo fratello Kvicha giocare da quando è piccolo. Ha osservato i suoi movimenti, il modo in cui dribblava, finché questi non sono penetrati a fondo nel suo sistema. Ora sembra lui, in campo, con la maglia numero sette della Georgia, e noi ci chiediamo se non abbiamo un'allucinazione, ci sentiamo in un film di Lynch, con i suoi doppelganger, la realtà che si sdoppia, i gufi che non sono quello che sembrano.